5歳の転機

それは、ある日突然のこと。年子二人の子どもたちを通わせていた保育園の園長先生から声をかけられました。普段接しているのは担任の先生なので、園長先生から声をかけられるなんて「何だろう?」と不思議に思いましたが、話題は当時5歳の息子の様子へ。「リュウイチくんは、一人で遊ぶことが多いですね」と切り出されたのです。一人で遊ぶことが好きな子どもがいたっていいじゃないと思っていた私は、「そうですね。性格として受け止めていただけたら…」と返しました。しかし園長先生の様子を見て、何か違うことを言いたがっていることが分かりました。しばらく会話が続いた後、ついに「(発達に関する)専門機関に相談をしてほしい」と言われたのです。

毎日接している担任の先生からは、これまで何一つとして息子の発達についての話題はなかったのに、「今までそういう目で見ていたのね…」と思うと、どこか裏切られたような気持ちになりました。しかし一方で、実弟が重度の自閉症で、その姿を見て育った私は、息子の発達についてもどこかに不安を感じなくもありませんでした。

園長先生の言葉を受け、専門機関に相談することにしました。しかし、どこに相談に行ったらよいかは分かりませんでした。市に相談すれば県に相談しろと言われ、県に相談すれば市に相談しろと言われる、たらい回し状態。やっとの思いで見つけた、発達相談を受け付けている民間機関も、問い合わせたところ初診は3年待ちとのこと。今、目の前のことで困っているというのに、頼れる場所はどこにも見つかりませんでした。

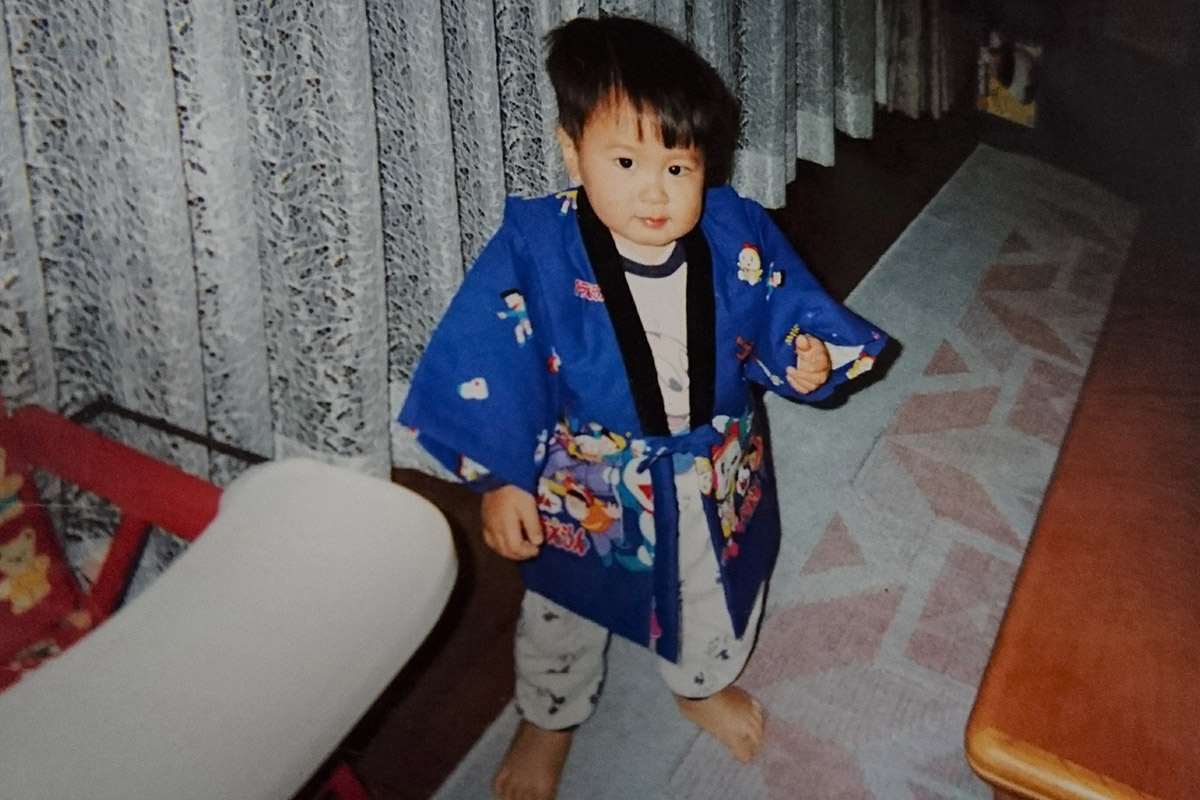

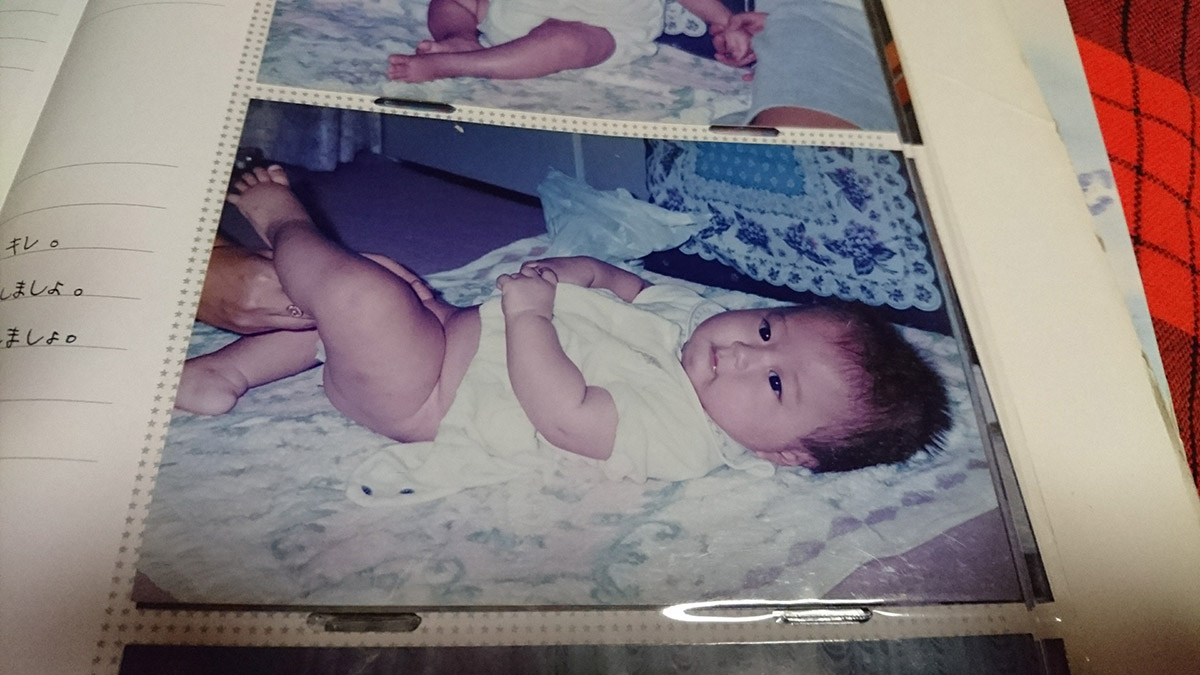

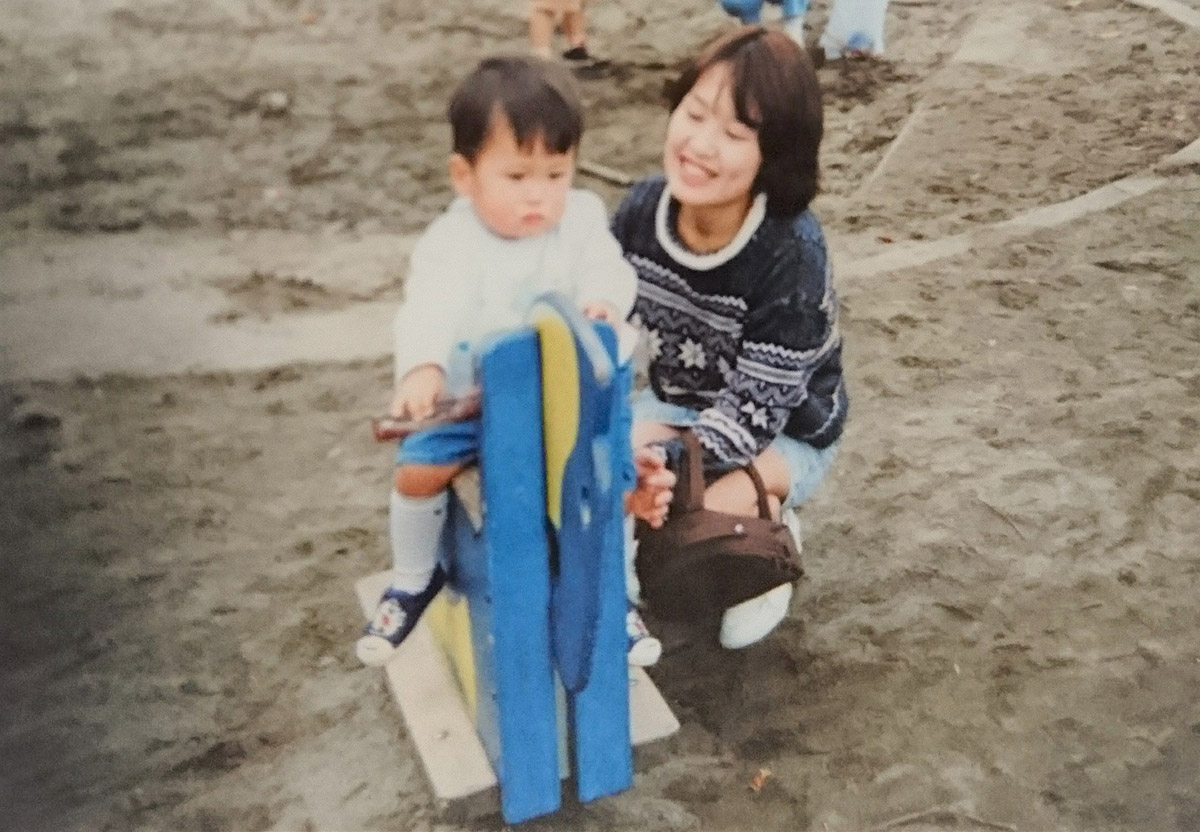

思い出のアルバムから

さらに、家族にどのように相談したらよいか、一人で抱えて悩んでしまいました。夫の両親はともに元教員で、同居をしていましたので、薄々気づいていたかもしれません。しかし、孫に障がいがあるとなれば、その矛先が私の実弟に向き、私の家系のせいにされるのではないかと考えてしまったのです。

重度自閉症のある弟を、3歳上の姉としてずっと見てきた私は、実母の愚痴を度々聞かされながら育ちました。中でも、特別支援学校で一緒だった女の子が、障がいのあることを理由に母子で家を出されたという話を聞かされた時の悲しさは、今でもよく覚えています。そのため、「息子に障がいがあると話したら、私も家を出されるかもしれない」という恐怖を感じてしまいました。上の子も含めてうまくいっている家族が、障がいを理由に離ればなれになるのはあまりにも悲しいことだと、誰に何を言われたわけでもないのに、ぐるぐると考えてしまったのです。

また、重度自閉症の弟を育てた実母は、息子の育ちを見て「健常の男の子ってこんな感じなのねぇ」と話すため、とても障がいについて伝える気持ちにはなれませんでした。

現在、息子は25歳になりましたが、いまだに障がいのことはどちらの親にも話していないんですよ(笑)。さすがに気づいているわよねと思いながらも、今となってはもう、わざわざ話すこともないかなという気持ちです(笑)。

思い出のアルバムから

二つの大切な出会い‐多様な視点にふれた小学校時代

幸い、子どもたちは二人とも明るく元気に育ってくれました。息子の発達については心配な点がありながらも、普段の生活で困るほどのことはありませんでしたし、就学前健診でも大きなつまずきがなかったため、そのまま地域の公立小学校に入学しました。

小学校では、とてもありがたい、二つの出会いに恵まれました。

一つ目は、迷いながらも地域の保健センターに相談に行ったときのことです。担当の医師が県の医療センターに所属する先生で、悩んでいるのなら私のところに来なさいと紹介状を書いてくれました。これが、医療と結びつく最初のきっかけとなりました。以来、月に一度のペースで発達外来を受診するようになりました。

二つ目は、小学校1年生の担任の先生との出会いです。偶然にも、教員をしていた義母と同僚だったことがあり、「加藤先生のお孫さん」と分かると、私のクラスヘと申し出てくださったそうです。最初の家庭訪問の日は、もうお説教でしたね。息子の発達について何も義父母に相談していなかった私に対して、「一人で物事を決めようとするのはおやめなさい!義父母はプロですよ!」と、まるでプロを馬鹿にするなと言わんばかりに叱られました。結局私はその先生の言うことは今でも聞いていないのですが(笑)、小学校入学の段階で、息子を気にかけてくださる先生に出会えたことは、とてもありがたいことでした。

結局、小学校時代は子育てに迷走していましたね。たくさんの本を読んだり、発達の遅れに対応できそうな教室に通ってみたり。学校からは「外部機関に頼らずに、もっと学校を信用してください」と言われましたが、私としては、様々な機関を利用する過程で、それぞれの考え方の違いを学べたことが、とてもよかったと思います。

例えば、協調運動が苦手でいつまでも自転車の補助輪が外せなかった息子に対して、小児医療センターの心理士は「無理をさせず、自転車なんて乗れなくても大丈夫」というスタンスですが、学校は「無理だと決めてかかることはない。周りが補助輪を付けていなかったら、外したくなる時が来るだろう」という考え方。結局、本人の中に自転車に乗りたい気持ちが自然と芽生え、10歳の時に補助輪を外して乗れるようになりました。

また、漢字を書かせると書き順がめちゃくちゃで、田んぼの「田」も真ん中の「十」から書き始めてしまうようなところがありましたが、心理士は「書き順を直させようとするなんてナンセンス」という考え方。しかし学校では、個別対応で徹底的に書き順について教えられ、本人も次第に書き順を意識するようになっていきました。医療と教育、立ち位置によって考え方がかなり違うと思いましたが、本人が嫌がることなく、教育の考え方にうまく乗ることができ幸いでした。目立たない子ではありましたが、いじめにあうこともなく、学校に行きたくないと言うこともなく、仲間に入れてもらいながら6年間を過ごすことができたことは、本当に嬉しかったですね。

社会との接点のなかで

当時、一点困っていたことは、毎日通う学校と、月に1回通う発達外来の間の、中間的サポートが見つからなかったことです。現在のように、放課後等デイサービス事業所(放課後等デイサービス:障がい児が放課後や学校休業日に通う、療育・居場所機能を備えた福祉サービス)が数多くある時代ではありませんでした。そこで、アンテナを張りながら情報収集をしていくうちに、発達に遅れがある子どものための塾があることを知り、小学5年生の頃から週1回通うようになりました。個人塾で、その子に合った勉強をしたあと、最後にみんなでボール投げなどをしていましたね。保育園の園長先生にも言われたように、幼いころからお友達と遊ぶことがほとんどなかった息子が、同年齢のお友達と一緒にボール投げをする姿が見られたことが本当に嬉しかったです。

高校進学についても、塾の先生から「リュウイチくんは、東京文理学院(高等部)の通信制に向いている」とピンポイントで情報提供していただきました。通信制のカリキュラムですがスクーリング授業も多く、不登校や軽度の知的障がいの生徒も受け入れてくれるなど、パンフレットには載らないような情報も教えていただきました。息子の特性として、学校には休まず行けることや、偏差値ではないケアが必要であることを踏まえたアドバイスだったと思います。おかげさまで、特別支援学校はほぼ見学せずに高校に進学することができました。

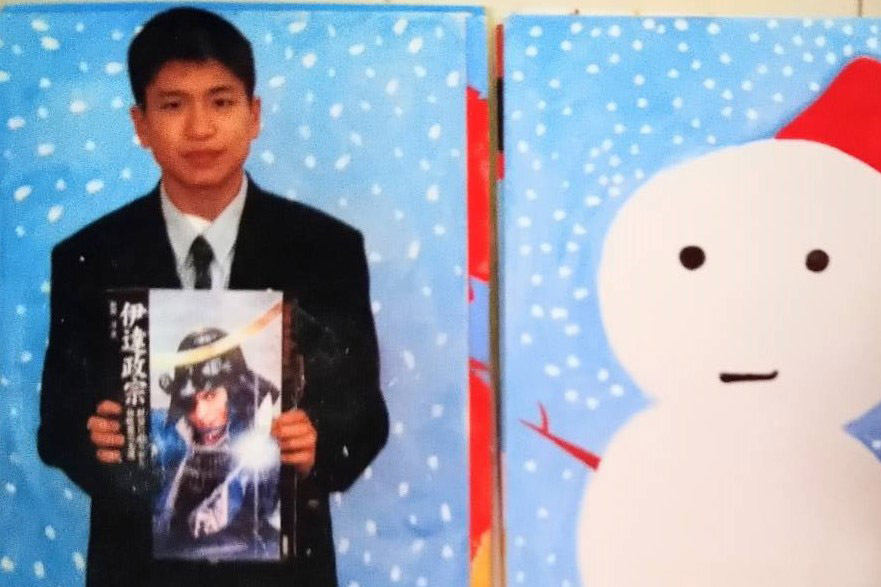

思い出のアルバムから

私自身は、特例子会社(特例子会社:障害者雇用に特別な配慮をし、障害者雇用率の算定において親会社の一事業所とみなされる、一定の要件を満たした子会社)や就労移行支援事業所(就労移行支援:一般就労を目指す障がい者を対象に、就職に必要なサポートが受けられる福祉サービス)などで勤務しながらキャリアを積み、情報が入りやすい環境に身を置くことができましたので、その後もアンテナは常に立てていました。息子が進学した高校は、とても良い学校でしたが、障がいのケアをしてくれるわけではありません。新聞記事で、発達障がいのある方を対象に、プログラミングを教えてくれる会社が立ち上がった記事を読むと、力になってくれそうな気がして見学に行ったりもしていました。法定の福祉サービスではないので利用料が高額になることから、利用は断念しましたが、その後、同社が放課後等デイサービス事業を始めることを知り、18歳から20歳の誕生日まで利用させていただきました。20歳以降は、同社の就労移行支援事業所を利用し、就職に向けたトレーニングを始めました。

就労移行支援事業所では、「(リュウイチさんは)企業就労は難しい」とはっきり言われてしまいましたね。就労移行支援は2年間しか利用することができません。そこで、1年10ヶ月利用した後、就職するための力をつけ、金銭管理なども身につけるために、まずはアルバイトと思って就労継続支援A型事業所(就労継続支援A型:一般就労が難しい障がい者が、雇用契約を結んだうえで、必要なサポートを受けながら働くことができる福祉サービス)を利用することにしました。今思えば、20歳が見えてからは福祉サービスの綱渡りのような状況でしたが、専門機関につながっていたことで情報が入りやすく、必要な時に必要な支援を受けることができました。

イメージ画像

親の柔軟な姿勢を、子どもは必ず見ている

実弟が重度自閉症という環境に生まれ育ち、幼いころから障がい児の親を見てきましたが、中には必要以上に先生や支援者に怒りをぶつける親たちがいて、「なんであんなに先生に怒るのだろう」「やりすぎじゃないかな…」と、子どもながらに思うことがありました。そのため私は、自分自身が同じ立場になっても、「たたかう親」にはなりたくないとずっと思ってきました。

確かに、障がいのある子どもを守るためには、たたかうことが必要な時もあるのかもしれません。実際に、息子を育てる中で頭にくる出来事はたくさんありました。しかし、周囲を敵に回すことは得策ではありません。親が先生たちとケンカをしていたのでは、息子を応援してもらうことはできないからです。どんな時でも、「教えてください」「ありがとうございます」という当たり前のお付き合いをすることが、結果的に子どもを守ることにつながっています。そして、そんな親の姿を、子どもも見ているのだと思います。

本人にとって「急ではない」タイミングで自立を支える

現在、息子は25歳。30歳までには落ち着きたいですね。昨年から少しずつ就職活動を始めました。現在私が勤務している特例子会社の上司が、息子のことを気にかけ、5日間の企業実習に受け入れてくださったのです。しかし、実習先は群馬県前橋市。自宅のあるさいたま市からは、毎日通える距離ではないと心配でした。

すると息子は、自分から「近くに泊まる」と言いホテルを手配したのです。宿泊中の食事も心配していましたが、近くのデパートのフードコートで好きなお惣菜を買うなど、今までは親が行っていたようなことを自分から進んで行っていました。

自立に向けた、良いタイミングなのかもしれませんね。機会を与えることの大切さを感じています。ただ、良い求人があったりすると私の方が先に嬉しくなってしまうので、本人にとって「急なこと」にならないように、支援者と一緒に本人を巻き込むようにしています。息子は「やりません!」ということだけははっきり言えるので(笑)、そんなときは「急だったね」「こんなふうに考えているよ」ということを、家でも時間をかけて話しています。

自立へ向けて、就職活動を始めました!

「役割を持った存在」へ

最近、同居している義母が入院したことで、それまでは義母が用意してくれていた夕飯を息子が自分で用意しなければいけなくなったのですが、本人が自発的に「何か作る」ということをやり始めました。初めは簡単にケチャップライスを作ったのですが、その次にはウインナーやとき卵を入れてアレンジをしたり、もっと美味しく作りたいからとバターを買ってみたり。生きていくために、息子が順応しようとしていることが伝わってきます。頼りにすると雨戸を閉めてくれ、仕事帰りには私たちにデザートを買ってきてくれることもあります。家族の中に、自分の役割を見つけてくれているのですね。

今息子は、「守る存在」から、「役割を持った存在」に変わろうとしています。お互いを尊重し、私は私で、ちゃんとしていかなければいけないですね。彼に迷惑をかけないように、健康でいたいと思います。

親が自立をするとき

一定の年齢までは、母親が一番息子のことをよく知っていたのかもしれません。だから5歳の時、専門機関に相談するように言われたときは「いやいや、そんなことはありません!」と衝撃を受けましたが、実はすでにその頃から、親も知らない息子の顔があったのですよね。

本当に自立をしなければいけないのは、今ではもう、親の方なのかもしれません。

思い出のアルバムから

【Profile】

- 加藤正美さん

埼玉県在住 - 家族構成:ご夫婦、長女(単身生活)、長男(軽度知的・発達障がい)、お義母さま

- 子育てのポリシー:愛していれば大丈夫!

COMPANY DATA

- 株式会社Interview Care

代表 金谷さおり - 〒144-0051

東京都大田区西蒲田8-3-6

橋本ビル2階(蒲田駅西口より徒歩3分) - E-mail: info@interview-care.com